被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。

令和6年能登半島地震の発生から、日本全国の自治体は被災地へさまざまな支援を続けています。弊社も人的支援として、復旧支援隊に参加してきました。この記事では、その時に支援スタッフが見てきた現地の状況を、震災の概要も交えて、報告させていただきます。

目次

【01】令和6年能登半島地震の概要

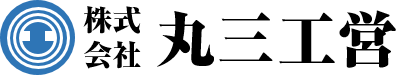

まずは、今回の地震について簡単に情報の整理をしたいと思います。2024年(令和6年)1月1日16時10分、能登半島の珠洲市(すずし)を震源する地震が発生しました。マグニチュード7.6、観測最大震度は、輪島市門前町走出と羽咋郡志賀町香能で震度7。石川県での震度7は観測史上初。内陸部で発生する地震としては日本でも稀な大きさです。

後の分析で判明したことですが、マグニチュード7.6の2分後にも、能登半島沖を震源とする別の地震が起きていました。こちらはマグニチュード5.7、石川県志賀町で最大震度6弱の揺れを観測しています。

【出典:令和6年能登半島地震の関連情報・01月01日16時10分の推計震度分布図(気象庁)】

今回の地震による水道管の被害数値は、東日本大震災の約7倍と、過去最大であったことが国の調査で分かりました(詳細は後述します)。

被害が甚大だった輪島市では、3月末になっても完全に断水は解消しておらず、通水した地区でも再び断水するケースも出ています。また、家の前の水道管まで通水しているにも関わらず、住宅敷地内で水道破損しているため、蛇口から水がでない世帯も多くあります。修理依頼が殺到しているため、2か月待ちといった状況のようです(こちらも詳細を後述します)。

※2024/5/10追加資料:上下水道施設の被害状況について(国土交通省・上下水道地震対策検討委員会の資料より)

【02】弊社スタッフ、被災地へ出動!

全国の自治体は、発災直後から被災地の支援活動に取り組んでいます。2月25日から3月2日の7日間、神奈川県企業庁企業局からの要請により、弊社も復旧支援隊に参加しました。派遣先は、石川県羽昨郡志賀町(はくいぐん・しかまち)。今回の地震で震度7を観測した地域です。

神奈川県企業庁企業局の第5次応急復旧支援隊 大和支部

- 隊員:10名(神奈川県職員4名、民間企業※5社から6名出向)

※神奈川県管工事業協同組合員 - 活動期間:7日間(令和6年2月25日~3月2日)

- 派遣地区:石川県羽昨郡志賀町(はくいぐん・しかまち)

- 日程と活動内容は下表のとおりです。

| 日にち | 場所 | 作業内容 |

|---|---|---|

| ①2月25日 | ─ | (移動日) |

| ②2月26日 | 倉垣(くらかき) [Googleマップ] | 漏水調査 |

| 西海風戸ハ(せいかいふとは)の県道49号線 [Googleマップ] | 漏水修理 | |

| ③2月27日 | 漏水修理 | |

| ④2月28日 | 舗装工 | |

| ⑤2月29日 | 倉垣(くらかき) [Googleマップ] | 漏水修理 |

| 八幡(やわた) [Googleマップ] | ドレーン工、漏水調査 | |

| ⑥3月01日 | 漏水修理、ドレーン工、漏水調査 | |

| ⑦3月02日 | ─ | (移動日) |

石川県羽昨郡志賀町

西海風戸ハの漏水修理

西海風戸ハの漏水修理 倉垣の漏水修理

倉垣の漏水修理 八幡の漏水調査

八幡の漏水調査

発災から断水が続いていた志賀町では、われわれ支援隊(第5陣)の活動が終了した3月2日までに通水が完了し、断水が解消されました。3月4日の西浦地区の水質検査で安全性が確認されたことにより、志賀町全域の水道が飲用可能になりました。(※第1~5陣は志賀町で水道の応急復旧活動を実施。第6陣からは、石川県輪島市で水道の応急復旧活動)

【03】奇跡の「赤崎地区」

われら第5陣の担当現場であった「志賀町西海風戸ハ」は、能登半島のほぼ中央に位置しており、震度7の観測所「香能(かのう)」から南へ2.5km程しか離れていません。

珠洲市や輪島市の悲惨なニュース映像が連日のように流れる一方で、この志賀町があまり報道されてこなかった理由は、この地域が過疎地域であったことや、最大震度の地域にもかかわらず被害が予想よりも小さかったからなのかもしれません。

>

>

そして、同観測所から北西へ1.5km程のところには、地元から“奇跡”との声も上がるほど、被害が少なかった「赤崎地区」があります。築30年以上の家屋に被害がなかったといいます。

金沢大学の村田晶助教の現地調査によると、珠洲市などで見られた電柱の激しい損壊が、赤崎地区には無かったことを指摘しています。その理由として、赤崎地区特有の強固な地盤をあげています。地盤の強固さは、地震の揺れを小刻み(周期が短い揺れ)にしました。建物に大きな被害があった珠洲や穴水などで観測された「ゆっくりとした揺れ」は、赤崎ではあまり無かったのだろうといいます。“地盤の硬さ”が被害状況を分けたと専門家は説明しています。

※参考YouTube:石川県志賀町の“奇跡の町”を検証(TBS NEWS DIG)

【04】水道管の被害規模が過去最大。東日本大震災の約7倍

志賀町の水道管の被害は最大震度7の地域とは思えない程でしたが、輪島市や能登町の深刻な被害状況を見れば、今回の地震被害の甚大さが分かります。

国の調査によると、水道管の1kmあたりの被害箇所数が、輪島市で2.63カ所、能登町では2.66カ所にも上り、東日本大震災で最も被害を受けた涌谷町の約7倍に上ることが、発災から3か月経過した時点で分かりました。

| 年 | 主要地震 | 事業体 | 箇所/km |

|---|---|---|---|

| 令和6年 | 能登半島地震 | 輪島市 | 2.63 |

| 能登町 | 2.66 | ||

| 穴水町 | 0.9 | ||

| 平成28年 | 熊本地震 | 熊本市 | 0.03 |

| 西原村 | 0.43 | ||

| 平成23年 | 東日本大震災地震 | 仙台市 | 0.07 |

| 栗原市 | 0.24 | ||

| 桶谷町 | 0.36 | ||

| 平成16年 | 新潟県中越地震 | 長岡市 | 0.3 |

| 小千谷市 | 0.31 | ||

| 平成7年 | 阪神大地震 | 神戸市 | 0.32 |

| 芦屋市 | 1.61 | ||

| 西宮市 | 0.72 |

【出典:第1回 上下水道地震対策検討委員会・資料4の9ページ(国土交通省)】

今回の能登半島地震による断水率(最大断水戸数に対する断水戸数の割合)は、発災15日後で48.3%と、過去の大地震より高いです。地震発生後、石川県内では約11万戸が断水しました。3月1日までに83.2%が解消しましたが、3月29日の時点で、珠洲市など3市2町の7,860戸で断水が続きました。一定の効果があった耐震管でも、地区によっては被害が生じていることが明らかになり、一部地区では完全復旧までにはさらに時間を要しています。

【05】被災地で長引く断水

珠洲はまだ8割が断水(4月2日時点)

珠洲市では、発災から3か月経っても大半が断水したままです。県が示した「3月末にはおおむね解消」という想定は大きく外れて、自由に水を使えない生活はさらに長引きそうです。

石川県の4月2日の発表では、残り4市町の約6680戸がいまだに断水状態で、このうち珠洲市だけで約4250戸が断水状態です。約4800戸の契約戸数の8割超にのぼる数字で、おおむね全域で復旧するのは「5月末」とされました。

これについて県は「想像以上に浄水場や配水管の被害が大きかった」と説明し、国も珠洲市へ調査に入る旨を伝えています。

※参考:令和6年能登半島地震による被害等の状況等について/p.3(石川県の生活環境部)

※参考:今後の通水予定(珠洲市)

水道管は復旧したのに、蛇口から水が出ない

水道管が復旧して家の前まで通水した地区でも、民家の敷地内の配管が壊れたままで、水道が使えないケースが被災地で相次いでいます。

行政が管理する道路下の水道管は、全国からの支援隊の応援で復旧が進んでいますが、民家敷地内の配管は私有地にあるため、行政の管轄外です。水道メーターより自宅側で漏水している場合、行政が復旧工事を直接手がけることはできません。住民自身が、自己負担で地元業者に修理の依頼するほかないのですが、地元の業者への依頼が殺到しているそうで、数カ月待ちのケースもあります。地元のある業者によると、「1件の配管工事が2~3日かかる時もあり、先が読めない。仮設住宅の仕事も多く、手が回らない」と明かしています。避難先からの帰宅を検討する人からの問い合わせも増えていて「今後はさらに順番待ちが長引くかも」と話しています。

輪島市山岸町の住民のお話でも、「蛇口から水が出ないのは、敷地内の配管破損が原因」と水道局の職員に言われ、民間の業者に修理を頼むよう説明を受けたそうです。その住民が市内の業者に電話すると「100軒以上が順番を待っていて、2か月はかかる」との回答だったそうです。

行政が公表する水道復旧率は、人々が実際に水道を使える割合を示しておらず、深刻な課題となっています。

【06】支援隊もゾッとした被災地の「トイレ事情」

われわれ第5次支援隊が出向した志賀町では、活動最終日の3月2日をもって断水解消となりましたが、これは各戸の水道メーターの所まで水が届いたということで、ご自宅の蛇口から水が出るところまで復旧しているのかまでは、正直なところ分かっていません。支援隊にとっては、心残りのことは沢山ありましたが、今回の出向で衝撃的だったことを最後にご紹介して締めたいと思います。それは、被災地での「トイレ事情」です。

水が出ないためトイレが使えなくなり、仮設トイレもしばらく届かなかったそうです。やむを得ず、タンスを排泄物の置き場に使っていたそうですが、そのお話を聞いたときは、汚いというよりも、ゾッとする思いの方が強くありました。衛生面の問題はもちろんありますが、臭いは想像以上に深刻で、精神的に非常に厳しい状態が続いたそうです。本当に心中お察しします。

そして、地震大国の日本に暮らすわれわれにとって、このことは決して他人事ではありません。

政府の地震調査委員会によると、南海トラフ地震の発生確率は、40年以内で90%程度といわれています。「災害時のトイレ事情」について、マスコミではなかなか報道しづらい内容なので、人々の意識に上りにくいですが、非常食と同じくらい「非常トイレ」の備えが重要であることを今回強く認識しました。皆さんにも、防災グッズのひとつに加えることを強くお勧めします。強いて言えば、臭い漏れ防止付のものが良いと思います。

※参考:「報道で匂いは伝わらないから」被災地トイレはなぜ“地獄”化?(TOKYO HEADLINE)

※参考:非常用トイレの臭い対策について(クリロン化成)

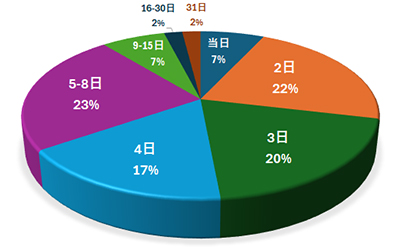

仮設トイレが避難所に行き渡るまでの日数

※回答者ベース(「分からない」と回答した人を除く)

【出典:平成28年熊本地震「避難生活におけるトイレに関するアンケート」結果報告(特定非営利活動法人日本トイレ研究所)】